Спасибо за победу!

2025 – год защитника Отечества и 80-летия Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

События

Все события

Фестиваль

«Песни Великой Победы»

Песни военных лет – это бесценное наследие, пронизанное болью утрат, героизмом, верой в победу и безграничной любовью к Отчизне. Они прошли сквозь огонь войны, поддерживали боевой дух солдат, дарили надежду и веру в светлое будущее. Эти песни – живая история, которая напоминает нам о цене мира и свободы.

Фестиваль «Песни Великой Победы» – это не только возможность исполнить любимые песни, но и проявить свой талант, творческие способности, показать сплоченность и единство команды РусГидро.

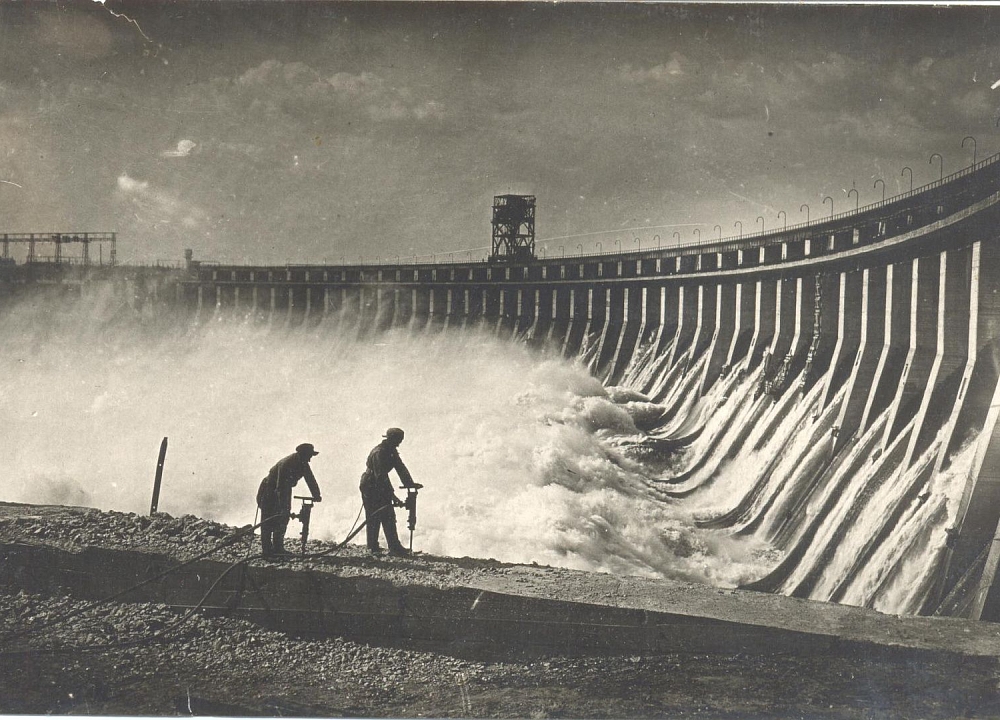

Энергообъекты

в годы войны

Угличская ГЭС, Ярославская область

За годы войны Угличская ГЭС выдала в Московскую энергосистему 1 млрд кВт ⋅ ч электроэнергии.

Строительство станции началось в 1935 г. В марте 1941 года был пущен в эксплуатацию второй гидроагрегат, но строительство ГЭС еще не было завершено, в здании отсутствовало отопление.

Большинство тепловых станций Мосэнерго было эвакуировано. ГЭС снабжала электроэнергией Москву, Ярославль, Углич. Для защиты от вражеской авиации в целях маскировки здание ГЭС было закрыто досками, но основную работу по защите станции выполнили зенитчики. В артиллерийский дивизион были мобилизованы девушки из Углича 18-20 лет. Защита станции от налетов была организована на очень хорошем уровне – несмотря на все попытки вражеской авиации разрушить ГЭС, ни одна бомба на её территорию не упала.

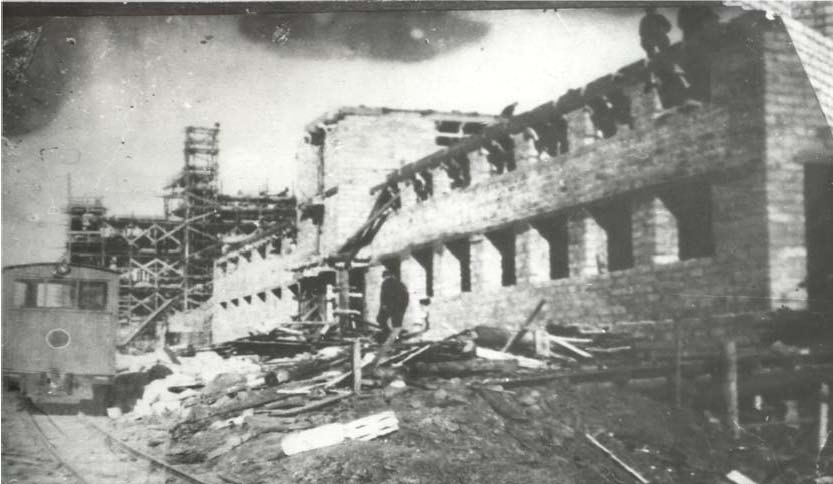

Рыбинская ГЭС, Ярославская область

Рыбинская ГЭС за годы войны выработала почти 3 млрд кВт⋅ ч электроэнергии. Через шлюзы ГЭС прошли миллионы тонн военных и народнохозяйственных грузов.

В ноябре 1941 года первый гидроагрегат станции дал ток.

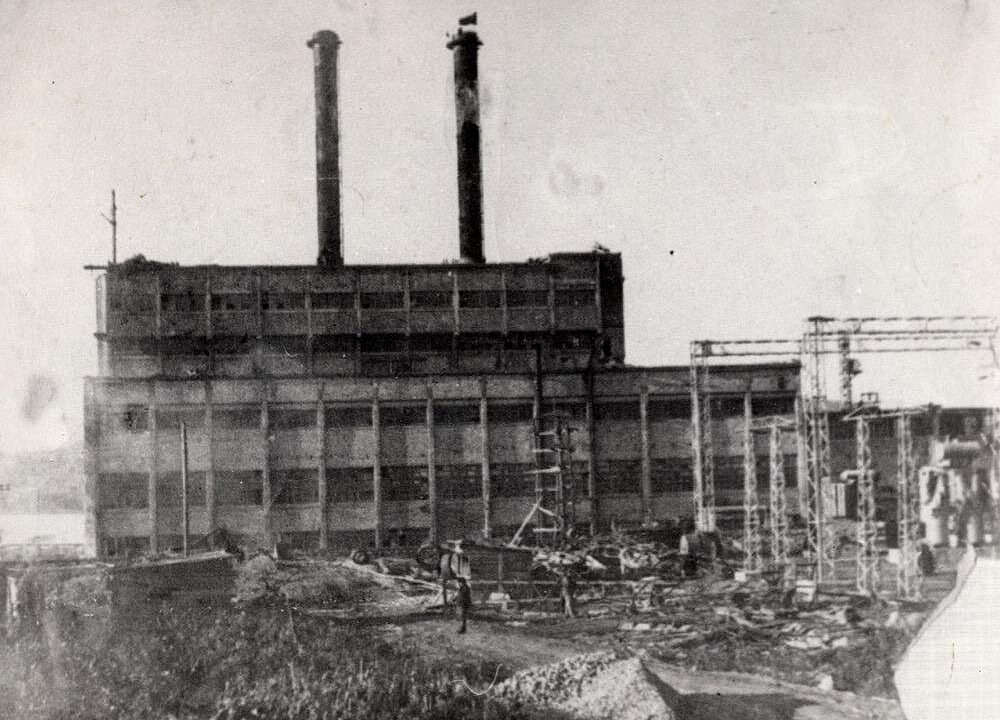

К началу войны здание ГЭС не было доведено до крыши, велись работы по монтажу первых двух гидроагрегатов. В крайне трудных условиях с использованием временных навесов и брезентовых шатров Рыбинская ГЭС начала вырабатывать электричество. Пуск Рыбинской ГЭС был произведен в самый тяжелый период Битвы за Москву, в это время электроэнергия Рыбинской ГЭС была просто бесценной – тепловые станции Московского региона были либо захвачены врагом, либо эвакуированы, либо испытывали жесточайший дефицит топлива.

Электроэнергия, получаемая из Рыбинска, позволила шире развернуть выпуск боевой продукции на предприятиях Москвы.

ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, Ленинград

Инженеры ВНИИГ принимали непосредственное участие в создании фортификационных сооружений на Волховском и Ленинградском фронтах.

Более 50 сотрудников института были мобилизованы на фронт. В ноябре 1941-го эвакуировали семьи только 24 ученых. Институт продолжал работать в блокадном Ленинграде. Инженеры внесли неоценимый вклад в создание и эксплуатацию ледовой Дороги жизни через Ладожское озеро.

В 1942 году большая часть научного состава ВНИИГ была эвакуирована в Узбекистан, где институт продолжил свою работу. Сотрудники института изучали возможности для строительства ГЭС на среднеазиатских реках, а с 1943 года сосредоточились на работах по восстановлению разрушенных гитлеровцами ГЭС.

В 1944 году после полного снятия блокады институт вернулся в Ленинград.

43 работника ВНИИГ погибли в дни войны.

Ленгидропроект, Ленинград

Специалисты Ленгидэпа (предшественника Ленгидропроекта) проложили «Кабель жизни» по дну Ладожского озера.

Институт был основан в 1917 году.

Зимой 1942 года после поражения немцев под Тихвином, специалисты института приступили к восстановлению энергосистемы. На Волховской ГЭС заново смонтировали оборудование и к августу 1942 года запустили три агрегатных блока. Электроэнергия от Волховской ГЭС начала поступать в Ленинград по «Кабелю жизни».

В осажденном Ленинграде сотрудники Ленгидэпа в кратчайшие сроки восстановили трамвайное движение, а после прорыва блокады организовали водоснабжение промышленных предприятий, госпиталей и хлебозаводов города, спроектировали малую ГЭС на реке Тихвинке.

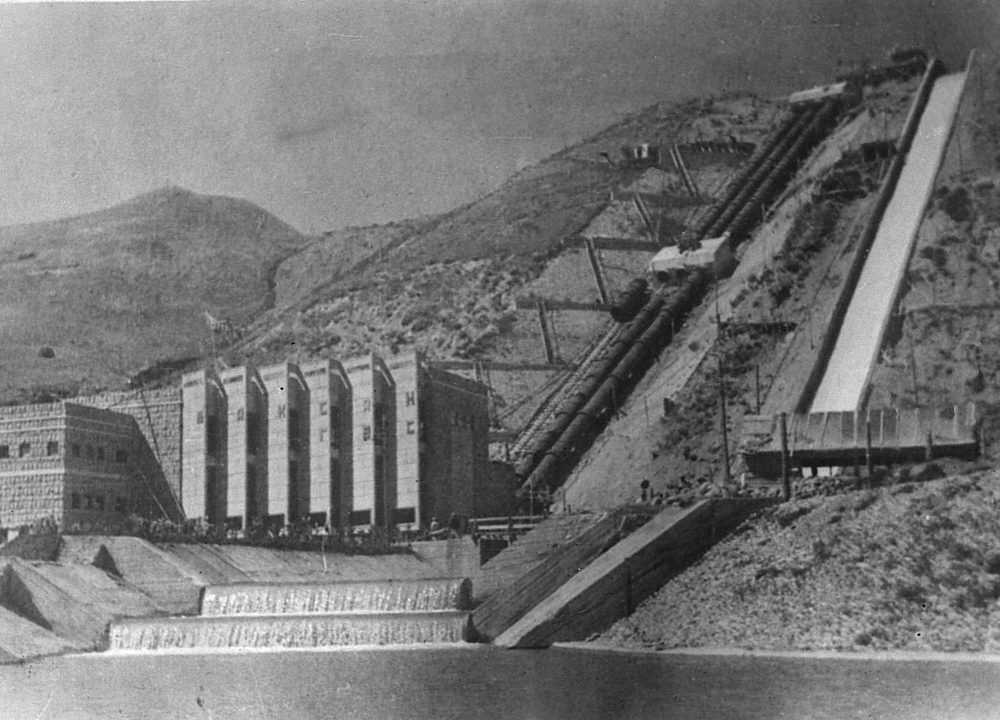

Баксанская ГЭС, Кабардино-Балкария

В годы войны Баксанскую ГЭС дважды взрывали.

Станция была пущена в 1936 году и на тот момент это была крупнейшая ГЭС на Северном Кавказе.

В августе 1942 года водосбросная плотина и напорные трубопроводы ГЭС были подорваны, чтобы исключить возможность эксплуатации станции врагом. В январе 1943 года сооружения и оборудования станции были повторно взорваны отступающими немецкими войсками.

В феврале 1943 года начались работы по восстановлению Баксанской ГЭС. С целью ускорения работ на ГЭС был переброшен аналогичный по конструкции гидроагрегат из расположенной в Армении Дзорагетской ГЭС. Уже 25 декабря 1943 года первый гидроагрегат Баксанской ГЭС был пущен в эксплуатацию. Станция возродилась буквально из пепла и вновь стала флагманом энергетики республики.

Гергебильская ГЭС, Дагестан

Гергебильская станция была в Дагестане первой и во время войны единственной ГЭС.

Гидроэлектростанция была введена в эксплуатацию в мае 1940 года.

Электроэнергия ГЭС использовалась девятью сельскохозяйственными районами и промышленными предприятиями, в том числе нефтепромыслами равнинной части республики. Две трети мужчин, работавших на станции, ушли на фронт. Часть рабочих мест заняли женщины и подростки. Несмотря на тяжелейшие условия практически всю войну станция отработала без аварий.

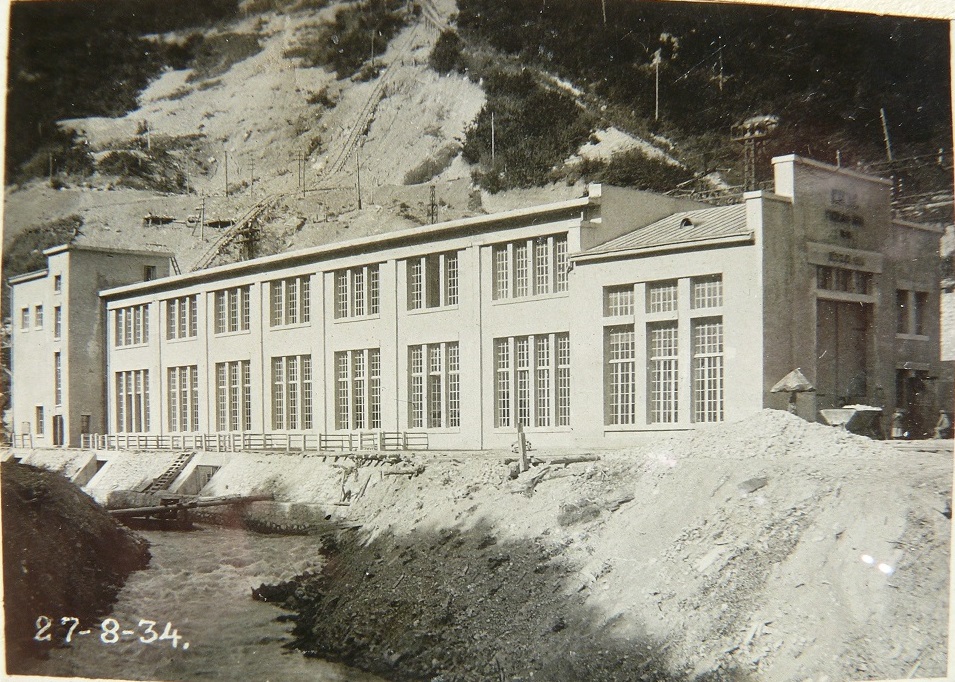

Гизельдонская ГЭС, Северная Осетия

В годы войны Гизельдонская ГЭС была важным стратегическим объектом.

Станция, введенная в эксплуатацию в 1935 году, снабжала энергией грозненские нефтепромыслы, объекты народного хозяйства, госпитали и завод, где изготавливались боеприпасы.

С приближением фронта часть оборудования была вывезена в Туркменистан. В работе был оставлен один основной гидроагрегат, снабжавший предприятия, и гидроагрегаты собственных нужд ГЭС, осуществляющих энергоснабжение района.

Бои шли в непосредственной близости от ГЭС, основные сооружения станции были подготовлены к взрыву. Станцию и бремсберг неоднократно бомбила вражеская авиация. Но лишь одна бомба упала на территорию ГЭС, но не взорвалась. Только через 17 лет бомба была поднята с дна отводящего канала, вывезена и уничтожена.

Свистухинская ГЭС, Ставрополье

Летом 1942 года фашистские войска прорвались на Кубань. Строительство станции Свистухинской ГЭС еще не было завершено, шведские турбины и генераторы смонтировать не успели. Гидроэнергетики решили рискнуть и, хорошо упаковав, зарыли дорогое оборудование в степи недалеко от станции.

План сработал: немцы контролировали Кубань и Ставрополье пять месяцев, но так и не нашли ценный клад. В феврале 1943 года враг отступил, а через год было возобновлено строительство Невинномысского канала и Свистухинской ГЭС. Спрятанные турбины и генераторы извлекли и вернули на стройплощадку.

Якутская ТЭЦ, Якутия

Работники станции в помощь фронту собрали и перечислили более 19 тысяч рублей на строительство танковой колонны.

В годы войны энергетики Якутской ТЭЦ должны были обеспечить возросшие потребности региона в электроэнергии. Рабочие места мобилизованных работников электростанции заняли женщины и подростки, работая иногда по 16 часов, не допуская перебоев в энергоснабжении.

Особенно трудно приходилось на разгрузке угля. Баржи, на которых доставлялся уголь, нужно было освобождать как можно быстрее, чтобы использовать их для перевозки хлеба и других грузов. На разгрузку шли все – рабочие, инженеры, даже бухгалтеры.

Майская ГРЭС, Хабаровский край

Введенная в эксплуатацию накануне, Майская ГРЭС внесла огромный вклад в бесперебойную работу военных стратегических объектов.

Каждый пятый работник станции ушел на фронт. Оставшейся части коллектива предстояло обеспечивать электроэнергией военно-морскую базу страны и судоремонтные заводы Советской Гавани. Сроки ремонтов оборудования сокращались до минимума, а расход энергии на собственные нужды – до предела.

В его разгрузке угля, доставляемого баржами с Сахалина, участвовал почти весь персонал ГРЭС, большую часть которого составляли женщины. Как и тысячи других предприятий тыла, Майская ГРЭС стала частью великой истории Победы.

Артемовская ТЭЦ, Приморский край

В годы войны на Артемовской ГРЭС (ныне ТЭЦ) рост выработки электроэнергии составил 117,7 %.

Станция питала энергией оборонные предприятия Южного Приморья, которые изготавливали детали для «Катюш», мины и боеприпасы для авиации. Как и на других электростанциях СССР, коллектив Артемовской ГРЭС (ныне ТЭЦ) в основном состоял из женщин и подростков, уголь из вагонов приходилось разгружать вручную. Несмотря на это электростанция работала бесперебойно и смогла удовлетворить потребности фабрик и заводов.

Владивостокская ТЭЦ-1, Приморский край

Энергия Владивостокской государственной районной электростанции стала жизненно необходимой для оборонных предприятий региона.

К началу войны мощность старейшей на Дальнем Востоке Владивостокской ГРЭС №1 (ныне ТЭЦ-1) составляла 11 МВт.

Станция обеспечила поставку электроэнергии предприятиям, которые выполняли заказы для фронта: Дальзавода, завода «Металлист», судостроительного завода №202, выпускавшего эсминцы, подводные лодки, буксиры и баржи, а также для других военных заводов. Чтобы увеличить производительность станции, энергетики в кратчайшие сроки смогли выполнить перемотку турбогенераторов №1 и 2.

Сотрудники работали днями и ночами. На станции до сих пор сохранилось небольшое убежище, в котором можно было спрятаться при обрушении здания.

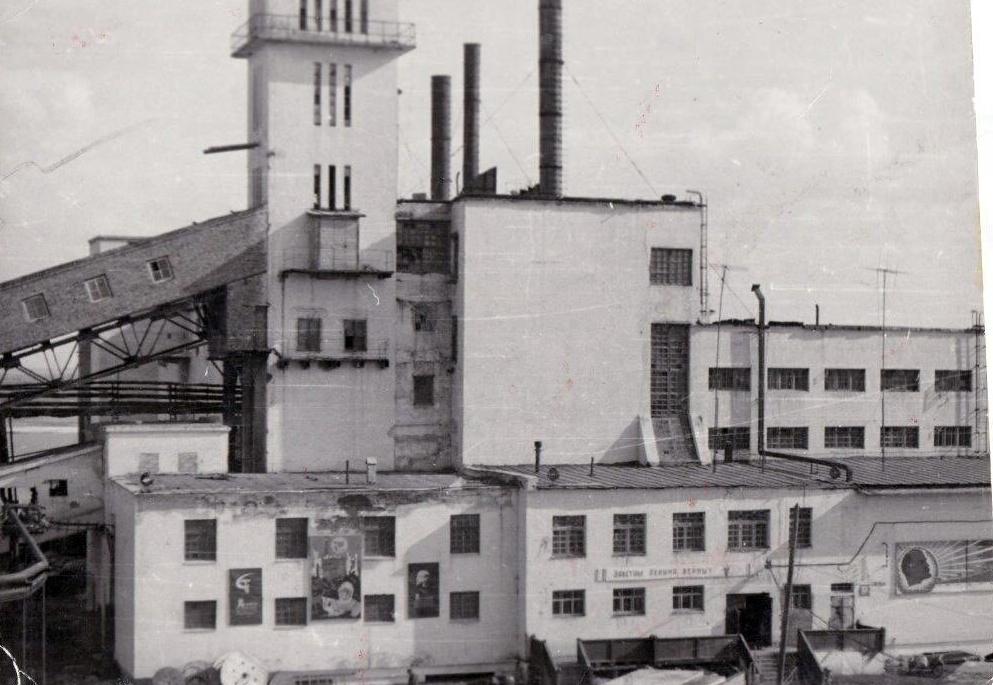

Комсомольская ТЭЦ-2, Хабаровский край

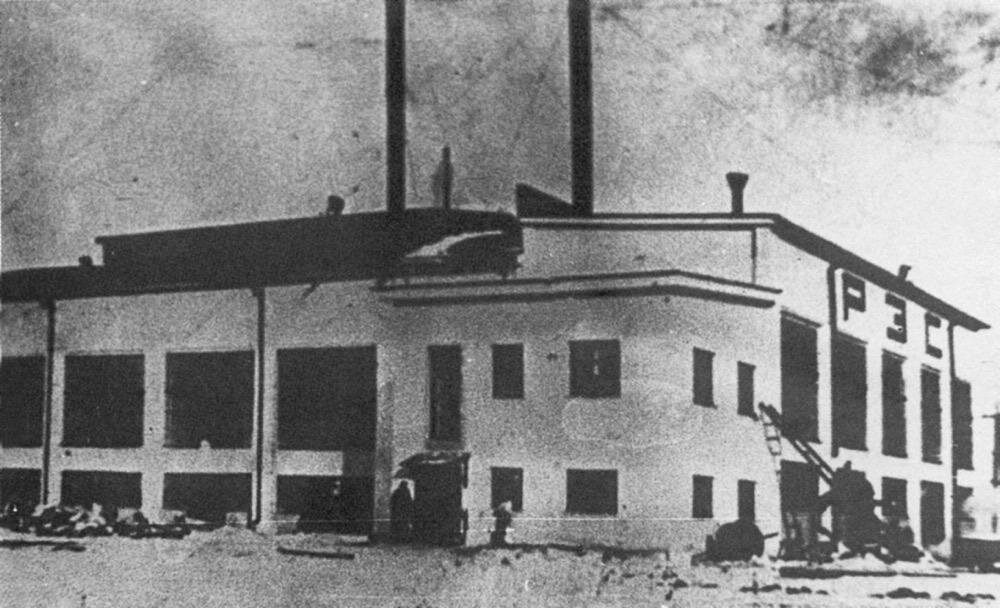

Станция была введена в работу в 1935 году со строительными недоделками. В годы войны ТЭЦ работала с запредельными нагрузками, чтобы обеспечить энергией оборонные предприятия: судостроительный, авиационный, сталелитейный и нефтеперерабатывающий заводы

Людям приходилось бороться и с расплавленной золой, которую вывозили вручную, и с взрывами угольной пыли в топках неотлаженных котлов, и с глыбами смерзшегося угля. Станция работала в условиях маскировки: при полном затемнении, с плотно закрытыми дверями и зашторенными окнами, слабым светом сигнальных ламп.

Хабаровская ТЭЦ-2, Хабаровский край

В помощь фронту работники ХЭС собрали более 168 тыс. рублей на строительство боевого самолета.

Хабаровская электростанция (нынешняя ХТЭЦ-2) была пущена в 1934 году. В первые месяцы войны с ХЭС на фронт ушли 72 человека. Вместо них стали работать женщины и подростки, часто совмещая две должности. Сроки ремонта оборудования сократили вдвое. Иногда, чтобы не снижать выработку, слесари с риском для жизни ремонтировали котлы, не дожидаясь, пока они полностью остынут.